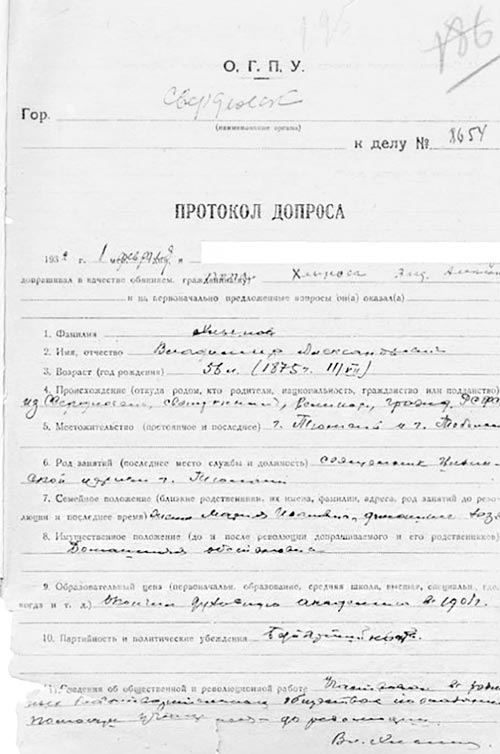

Первая страница протокола допроса

протоиерея Владимира Хлынова. 1932 г.

|

Дорогие читатели! Мы завершаем выборочную публикацию текста книги К. Г. Капкова «Единение судеб. Последний царь и духовник» (начало в номерах 8, 9, 10, 11, 12 за 2024 год и номерах

1, 2, 4 за 2025 год). Книга рассказывает о тобольском кафедральном протоиерее Владимире

Александровиче Хлынове, который служил императору Николаю II в его заключении, принял, возможно, последнюю исповедь государя и прошел путь новомученичества, чем смог сродниться с

венценосным исповедником.

…В мае 1930 года протоиерей Владимир

Хлынов на год был приговорен на поселение в Обдорск, место с суровым климатом

на границе умеренного и субарктического

поясов, где уже находился высланный туда

немногим ранее другой священник Ильинской церкви Симеон Морозов.

В разлуке чету Хлыновых постигло горе.

10 июня 1931 года в возрасте 27 лет скончалась дочь Елена. Отец Владимир переживал

случившееся в одиночестве, но и супруге,

хоть и имевшей утешение от других детей,

было очень тяжело. Ее горе усугубляли и

постоянные притеснения от безбожников, не

зря муж утешал матушку как «соучастницу

страданий». Внук отца Владимира вспоминает: «Жене батюшки засвечиваться было

нельзя. Чтобы не предоставлять анкетные

данные, она не поступала на работу. Однажды в Тобольске, где мы жили в то

время, ее узнала какая-то женщина. Мы

срочно поменяли квартиру. Надо было быть

осторожными».

Отец Владимир отбыл год ссылки. Но

освобождать его не торопились, как и после

окончания тюремного срока на Соловках.

Пытаясь скорее вернуться домой, он вновь

обращался за содействием.

«Екатерине Павловне Пешковой Помощь

политзаключенным. 16/IV с[его] [1931] г[ода]

кончился срок моей ссылки на север Урала

по постановлению Особого совещания при

Коллегии ОГПУ от 28/V 1930 г., а между

тем до сего времени – 30/VI – я не получил документа на выезд из места ссылки.

Ввиду сего, если возможно для Вас, то

убедительно прошу навести надлежащие

справки и сообщить мне, выслан ли и, когда

именно, мне означенный документ, и какого

содержания. Ответ прошу адресовать: п/о

Обдорск Уральской области, Подгорная, 4,

Хлынову Владимиру Александровичу.

В ожидании и с полным уважением Обдорск 30/VI 1931 г. Вл. Хлынов».

Ответа не последовало. Приходилось

мучительно ждать.

В августе батюшка отправил в Помощь

политзаключенным новое послание: телеграмму с просьбой сообщить что-либо по

его запросу. Ответ от Екатерины Пешковой

наконец поступил в сентябре 1931 года: «На

В[аше]/обращение сообщаю, что об окончании Вами срока мы известили ОГПУ и о

В[ашей]/дальнейшей участи соответствующее

извещение будет послано на место».

Когда протоиерей Владимир Хлынов

вернулся из ссылки (и вернулся ли), однозначно установить не удалось. Возможно,

срок продлили еще на год: в материалах

следственного дела «Союза спасения России» (подробно о нем далее) говорится, что

батюшка отбывал ссылку в течение двух лет.

В таком случае он так и не смог увидеть

жену, а альбом стихотворений, переданных

из Тюменского исправдома, действительно

оказался «прощальным»…

Дело 1932 года

Прежде чем мы рассмотрим следственное дело, по которому отец Владимир

Хлынов был осужден в последний раз,

необходимо сделать отступление, обозначающее круг проблем в прочтении подобного рода документов.

Следственные дела

периода 1930-х годов изготавливались не

для выяснения действительной картины

событий, а совершенно с другими целями,

прежде всего как отчетность по исполнению

репрессий и база данных для дальнейших

арестов. Поэтому данные документы – весьма специфический исторический источник,

в большей части состоящий из ложных сведений. Масса дел 1930-х годов (особенно

периода «большого террора» 1937–1938-х)

практически не поддается «расшифровке»:

никогда нельзя утверждать наверняка, что

материалы допросов соответствовали позиции обвиняемого.

Сотрудник НКВД и заключенный христианин понимали «вину» по-разному. После

революции 1917 года атеизм получил все

права государственного вероисповедания.

Соответственно, отрицавший безбожие воспринимался государственным преступником или

как минимум попадал в категорию неблагонадежных лиц. Для следователя НКВД священник

был виновен априори. Но сам арестованный

мог относиться к обвинению в антисоветской

деятельности достаточно по-разному.

Если за батюшкой записаны признательные показания об антисоветской деятельности, возможно:

1) он оговорил себя под давлением

следствия;

2) воспринимал гонения как повод к

духовному росту, смирялся, стараясь воспринимать любую власть как данную от Бога,

и сознательно шел на страдание, признаваясь в том, что фактически не совершал;

3) открыто обличал бесовскую природу

коммунизма.

Могут быть непонятны и мотивы непризнательных показаний. Возможно, священник

все отрицал, потому что христианская совесть не позволяла ему лгать на себя, и не

называл никаких имен, помня о библейской

заповеди: «Не лжесвидетельствуй». Но возможно, он просто пытался уйти от большого

срока или смертного приговора, понимая,

что единственный шанс выжить – все отрицать, и лучше не называть вообще никаких

имен, чтобы не впутали в «антисоветскую

группировку».

Аналогично можно рассуждать и о подписи под протоколом допроса. Неясно, что

для себя имел в виду заключенный, ставя

подпись. Христианин мог воспринимать

арест как наказание за некие прошлые

нравственные падения и в этом смысле

признавать свою вину, подписывая протокол.

Верующий вообще склонен чувствовать себя

виновным даже в том, чего формально не

совершал, нести крест за других, мыслить

универсально в категориях коллективной

ответственности. Некоторые считали (и не

без основания), что подпись и показания на

себя и других ничего не решают и ничего

не меняют. В большинстве же случаев очевидно, что подпись была получена насилием.

Таким образом, мотивы, которыми руководствовался подследственный, признавая

или не признавая антисоветскую деятельность, очень сложны для понимания. Признательные показания и подпись далеко не всегда могут быть интерпретированы как

самооговор, равно как и непризнательные

показания – однозначно свидетельствовать

о христианском духе обвиняемого.

В свете всего вышесказанного, приводя далее полностью все показания обвиняемых и «свидетелей», где упоминается

протоиерей Владимир Хлынов, обращаем

внимание читателя, что истинные мотивы

поступков, поведение на следствии, слова и

мысли арестованных мы наверняка знать не

можем. Делая какие-то выводы на основе

документов следствия, надо всегда иметь в

виду возможность значительной погрешности в их восприятии. Тем не менее, обойти

вниманием следственное дело нельзя, и мы

постараемся проанализировать имеющиеся

документы, имея в виду все вышесказанное.

В 1930–1932 годах прошла самая

мощная к тому времени волна репрессий

против священнослужителей Русской Православной Церкви и крестьянства. На Урале

начальник Полномочного представительства

ОГПУ Григорий Яковлевич Рапопорт и его

заместитель Освальд Янович Нодев, в

частности, инициировали фабрикацию дела

о «кулацко-поповской повстанческой контрреволюционной организации “Союз Богоспасающей Россию”», якобы продолжавшей деятельность дореволюционного «Союза

Русского Народа».

Поначалу Союз именовался именно

«Богоспасающей», а не «Богоспасающий

Россию», как, казалось бы, логично в контексте фразы. Правда вскоре чекисты сообразили, что придумали Союзу несколько странное наименование, и заменили его

на «контрреволюционный повстанческий

церковно-монархический “Союз Спасения

России”». Организация якобы ставила целью

восстановление в СССР монархии. Финансировал тюменских попов… Папа Римский!

«Возглавляли» Союз епископ Ялуторовский Серафим (Александр Серапионович

Коровин), епископ Пермский Иринарх (Иван

Дамианович Синеоков-Андриевский) и епископ Курганский Иоанн (Сергей Васильевич

Братолюбов).

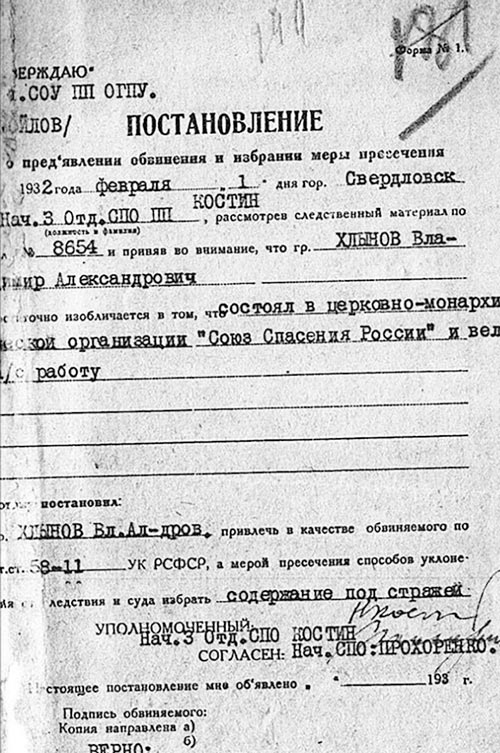

Постановление об аресте Хлынова Владимира

Александровича. Свердловск. 1 февраля 1932 г.

|

Непосредственно изготавливали дело начальник Курганского оперсектора Жан Иванович Дамберг, начальник Тюменского оперсектора Абрам Рафаилович Мовшензон, а когда

оно вышло за пределы Уральского ОГПУ, в

фабрикации принял участие начальник Омского

оперсектора Фриц Гансович Клейнберг.

Заметим, что обвиняемые были русскими, а палачами – евреи и латыши. Такая

особенность явно прослеживается и по другим следственным делам 1918–1930-х годов.

По делу священнослужителей, по которому проходил отец Владимир Хлынов, были

осуждены 54 лица. Это следственное дело

в пяти томах заняло в общей сложности

1 954 листа. Впрочем, и оно, по сути, состояло из нескольких частей. Документы

подшиты достаточно бессистемно.

Следствие шло девять месяцев: с октября 1931-го по май 1932 года. Арестованные

содержались в Тюменском и Курганском

оперсекторах, а также в изоляторе № 1 города Свердловска. В этом изоляторе вместе

с «главарями организации» (архиереями)

находился и отец Владимир Хлынов, а также

ряд других священнослужителей.

Сроки приговоров по делу «Союза Спасения России» по сравнению с последовавшим террором 1937 года, когда ставилась

задача уничтожить все духовенство, были

относительно небольшие: три-пять лет лагерей или ссылки.

Резюмируем показания отца Владимира

на допросе, предварительно отметив следующее. Мы не знаем, какими сведениями

реально располагало следствие о протоиерее

Хлынове и какую беседу провел гэбист со

священником перед записью показаний. По

всей видимости, следователем были собраны о батюшке определенные агентурные

данные, в частности, о богослужениях для

царской семьи, поэтому отец Владимир был

вынужден об этом что-то говорить.

Впрочем, возможно, следователь просто

тупо утверждал, что до революции протоиерей Хлынов был членом «Союза Русского

Народа» и теперь придется за это отвечать:

пиши о себе все сам! Если батюшка первый

сообщил следствию о своей карьере настоятеля кафедрального Тобольского собора,

а главное, о богослужениях для царской

семьи – он практически наговорил на себя.

Тогда получается, что отец Владимир так и

не «научился» за два предыдущих ареста

общению с сотрудниками «органов».

Но, скорее всего, какую-то канву рассказа следователь священнику все же задал,

пускай самую общую, допустим, зная о службе батюшки царской семье на уровне слухов.

В любом случае, полагаем, отец Владимир

Хлынов излишне подробно описал свое

служение императорской семье и напрасно

показал, что слышал о некой организации

по ее спасению из тобольского плена.

Обычно современные православные читатели хотят представить себе священника

на допросе героем, бесстрашно и праведно

борющимся со злом, персонифицированным в лице сотрудника НКВД (так сказать,

в образах Георгия Победоносца и Змея).

В принципе, оно так и есть. Но в повседневности эта борьба выглядит неприметно. Из

показаний протоиерея Хлынова видно, что

в очередной раз арестованный, теперь по

большому групповому делу, он боялся сказать что-то лишнее и старался определенным

образом выгородить себя, но при этом не

погрешить против совести, ни на кого «не

навести» и не посрамить Святую Церковь.

Упоминаемые им лица: архиереи Антоний (Каржавин), Гермоген (Долганев),

Анатолий (Каменский), священник Алексей

Васильев – к 1932 году уже скончались.

Об арестованных епископах Иринархе

(Синеокове-Андриевском) и Серафиме (Коровине) отец Владимир не сказал ни слова.

Также батюшка не показал о венценосцах абсолютно ничего оскорбительного для их памяти. Для обвиняемого по групповому делу о террористической организации, считаем, это был своего рода

подвиг. Священник сказал правду: бежать

из Тобольска царская семья никуда не

могла и не хотела. Ценно свидетельство

отца Владимира и о том, что императору

Николаю II понравился Тобольск, и он был

тронут отношением к себе его жителей.

Эти слова тоже требовали определенного

мужества, ведь чтобы войти со следователем в консонанс, требовалось говорить

совсем другое: «никто не любил царя,

и тоболяки, и особенно я» и т. п.

Резюмируем содержание второго протокола допроса: свое участие в подпольной

организации и антисоветской деятельности

батюшка отрицает и ни на кого ложных показаний не дает. Хотя по ходу показаний

несколько имен отец Владимир называет,

но это не было «наводкой» или оговором.

Следователю удалось получить сведения об

эвакуации серебряной раки из-под мощей

святителя Иоанна (Максимовича). Батюшка

говорит, что делал это по указанию епископа Иринарха (Синеокова-Андриевского),

но, разумеется, что без благословения

епархиального архиерея вывезти раку было

невозможно. Упоминаемый отцом Владимиром священник Николай Алексеевич

Пятницкий также проходил по делу «Союза

Спасения России», но после окончания

следствия, длившегося полгода, был выпущен

на свободу.

Названные отцом Владимиром Елена

Евгеньевна Аксенова, 1873 года рождения,

и Антонина Федоровна Ратанова, 64 лет,

были арестованы через два дня после допроса батюшки – 4 февраля 1932 года. Они

фигурируют в другом групповом деле на

10 лиц (как мы говорили выше, делопроизводство по «Союзу Спасения России» было

разбито на множество частей). В этом деле

есть копия вышеприведенного протокола допроса протоиерея Владимира Хлынова, но

обвинения на Елену Аксенову и Антонину

Ратанову строились не на показаниях отца

Хлынова, а на обширных обвинительных

показаниях иподиакона Алексея Крекова,

данных им еще 28 января 1932 года (где

был упомянут и отец Владимир Хлынов),

то есть до вышеприведенного допроса отца

Владимира от 2 февраля 1932 года. Причем

Креков давал дополнительные показания

о Ратановой и Аксеновой также в марте

1932 года, после их ареста. Кроме того, Аксенова и Ратанова фигурировали во многих

протоколах и, очевидно, были на виду у всех

как активные прихожанки и церковные деятельницы. Антонина Ратанова действительно

немало поддерживала владыку Серафима

(Коровина) и других ссыльных духовных

лиц одеждой, продуктами, деньгами. 23 мая

1932 года Елена Аксенова и Антонина

Ратанова были приговорены к высылке в

Казахстан сроком на три года.

Упоминаемые отцом Владимиром Хлыновым архиереи Иосиф (Петровых), Синезий

(Зарубин), Виктор (Островидов), Алексей

(Буй) подверглись гонениям ранее и проходили по другим делам. Это были участники

так называемого «иосифлянского» движения,

возникшего после публикации в 1927 году

Декларации митрополита Сергия (Страгородского). Напомним, что в Декларации в обмен

на легализацию Церкви как юридического

лица митрополит объявил ее абсолютно лояльной советскому государству. Декларацию

отвергло значительное число епархий и приходов, в Церкви возникли многочисленные

нестроения и движение «непоминающих»

митрополита Сергия. В следственном деле

«Союза Спасения России» всевозможная

богословская переписка по этому поводу

представляется неким «криминалом», незаконным движением каких-то бумаг. Протоиерей Владимир Хлынов послания «иосифлян»

читал, но был с ними категорически не

согласен, считая канонически незаконными,

о чем говорит на допросе несколько раз.

Обратим внимание, что в отдельном

следственном деле на сослуживца отца

Владимира по тюменской Ильинской церкви

священника Симеона Морозова есть фрагмент показаний протоиерея Хлынова из

вышерассмотренного протокола, где отец

Владимир не признает существования организации «Союз Спасения» и «разговоров»

с отцом Симеоном: «Об организации “Союз

Спасения России”, возглавляемой епископом

Серафимом Коровиным по Ялуторовской

епархии, мне [протоиерею Владимиру Хлынову] ничего не известно. Разговоров на

эту тему с епископом Серафимом и священником Морозовым Семеном у меня не

было». Заметим, что отец Симеон по делу

1932 года пострадал значительно меньше

протоиерея Хлынова: первый был приговорен не к лагерям, а к ссылке в Казахстан

на три года, откуда вернулся домой. (Как

мы говорили выше, отец Симеон Морозов

был расстрелян во вторую волну террора,

в 1937-м).

В целом второй протокол допроса протоиерея Владимира Хлынова содержит больше

имен и событий, чем первый. Возможно,

если бы следователь стал «жать» дальше,

батюшка мог произнести неосторожные

слова, какие могли послужить зацепкой

для дальнейших разработок чекистов. Но

третьего допроса не последовало.

Во время заключения семью Хлыновых

постигло новое несчастье. Как мы говорили

выше, в 1931 году скончалась дочь Елена,

а 10 апреля 1932 года от воспаления легких

умерла вторая дочь – Зинаида. Успел ли

узнать об этом пастырь – неизвестно.

Обвинительное заключение.

Мученическая кончина

В обвинительном заключении непосредственно на отца Владимира Хлынова

сказано:

«1. В 1917 году будучи сподвижником

епископа Гермогена, назначен был последним духовником к содержащемуся под стражей в Тобольске б/царю Николаю Романову,

выполнял роль связиста между Николаем

и еп. Гермогеном, подготовлявшим побег

Николая за границу.

2. После смерти Гермогена, на похоронах последнего, совместно с епископом

Иринархом произносил речи погромного

характера, направленные против власти

советов.

3. Состоял членом ячейки организации

“Союз спасения России” при Ильинской

церкви в гор. Тюмени и вел организационную работу по организации нелегальной

помощи политическим ссыльным из числа

духовенства.

4. Получал нелегальные воззвания

Ленинградского митрополита Иосифа Петровых, Глазовского еп. Виктора Островитова,

Ижевского Синезия и др. привлеч. к ответственности по к-р организации “Истинно

православная церковь”.

Виновным себя признал только по пункту

4 и частично по пунктам 1 и 2, в остальном

виновность отрицает. Изобличается показаниями еп. Серафима [Коровина] и др.».

Как видим, что первым пунктом обвинения является служба отца Владимира

царской семье.

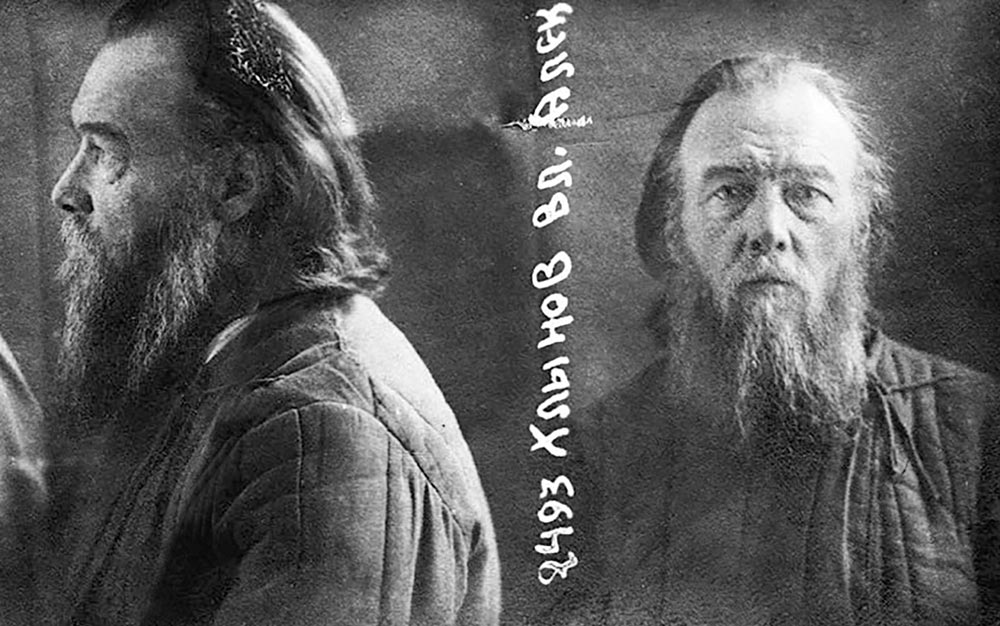

Протоиерей Владимир Хлынов. Фото из следственного дела.1932 г. |

Обвинение подписали Николай Костин

(допрашивавший отца Владимира), помощник

начальника Секретно-политического отдела

Полномочного представительства (СПО ПП)

ОГПУ по Уралу Фома Степанович Клопов

и начальник СПО ПП ОГПУ по Уралу Константин Павлович Прохоренко. Заверил

выписку из протокола секретарь Коллегии

ОГПУ Фельдман.

14 мая 1932 года Коллегией ОГПУ

отец Владимир Хлынов был приговорен

«к заключению в концлагерь, сроком на

пять лет». По данному следствию это

был максимальный срок наказания. Его

получила вся «верхушка» организации:

13 обвиняемых. Остальным дали по три года

ИТЛ или ссылки.

Отметим, что два епископа – Иринарх

(Синеоков-Андриевский) и Серафим (Коровин), как и некоторые другие, проходившие

по делу, скончались во время или вскоре

после окончания следствия. Поэтому резонно предположить, что допросы проходили

«с пристрастием», и значительное давление

мог претерпеть и отец Владимир Хлынов.

Для отбытия наказания батюшка был

этапирован в Среднеазиатский исправительно-трудовой лагерь (САЗЛАГ) ОГПУ в город

Ташкент, куда попали не менее 11 осужденных по делу «Союза Спасения России».

Пересыльный пункт САЗЛАГа, местечко

Кулюк, представлял собой голое «большое

поле, огороженное двойным рядом колючей

проволоки». В 1932–1933 годах смертность

в САЗЛАГе в мирное время аналогична

смертности в Бухенвальде СС во время

Второй мировой войны. Основные причины

смертности: абсолютная антисанитария и недоедание. В САЗЛАГе нередко умирали и от

малярии, болезни сопровождаемой высокой

температурой, лихорадкой, болью в суставах,

судорогами, нестерпимыми головными болями и ишемией головного мозга. Протоиерей

Владимир Хлынов, которому в 1932 году

исполнилось 57 лет, уже переживший

Соловки, также с катастрофическим уровнем смертности, выросший в сибирском

климате, из южного лагеря уничтожения

под Ташкентом не вернулся.

О смерти отца Владимира семье не

сообщили. Это было очередной и обычной

для чекистов подлостью. В 1930-е годы на

запросы родственников о судьбе заключенных не отвечали, чтобы мучились и гадали,

жив ли родной человек… Семья Хлыновых

считала, что батюшка погиб в 1938 году.

В 2014 году, после многих усилий, благодаря посредничеству митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Викентия (Мораря), через Информационный центр МВД по

Республике Узбекистан было установлено:

священник Владимир Хлынов скончался

10 августа 1932 года.

Он смог выдержать в САЗЛАГе всего

три месяца.

В 1990 году все участники сфабрикованного дела о «Союзе Спасения России»,

в том числе отец Владимир Хлынов, были

реабилитированы.

Черты личности пастыря

В завершение книги еще раз окинем взором земной путь отца Владимира. Первое,

что вызывает сердечное удивление, – это

многочисленные послушания, которые он

успел понести на ниве церковного служения. Видно, что батюшка был неплохим

«управленцем».

Но на должностях своих не зачах и не

стал бездушным бюрократом. Впрочем, по

сути и логике развития событий, в которых

он участвовал или был их очевидцем, этого

и не могло произойти – пик административной деятельности священника пришелся на

годы страшных потрясений: 1917–1919. За

это время власть в Тобольске поменялась

пять раз, жизнь постоянно преподносила

все новые и новые «сюрпризы». В такой

ситуации кажется понятным, что не желание,

чтобы ему послужили, а желание самому

послужить двигало духом отца Владимира.

Причем чувство долга перед Церковью

не покидало его ни до, ни после революции. Пастырь всегда «горел» своей работой, несмотря на разительные перемены

в духовной ситуации и бытовых условиях,

произошедшие после 1917 года. Полагаем,

что именно смирение, в том числе в новых

обстоятельствах, и остро переживаемое

чувство долга роднят отца Владимира с

императором Николаем II.

В 1918 году отец Владимир удостоился

чести служить у царской семьи. Ко времени

революции апостасия (отступничество) по

отношению к императору глубоко проникла в

духовное сословие, что очевидно в том числе из фактов, приведенных в данной книге.

И, может быть, промыслительно, что среди

хулы и клеветы, неуважения и безразличия,

которым подверглась царская семья, в том

числе от многих представителей православного духовенства, последним духовником

венценосцев стал тот, кто не опорочил себя

революционными выступлениями в марте

1917 года. Отметим: такое было редкостью.

И на последних допросах 1932 года отец

Владимир не проронил об императоре и его

семье ни одного плохого слова.

Не участвовал пастырь и в обновленческом движении (политически «левом», «поповской революции»), верно разобравшись в непростой ситуации, сложившейся в Церкви

после большевистских провокаций. Заметим,

что даже будущий многолетний предстоятель Русской Церкви митрополит Сергий

(Страгородский) короткое время состоял

в обновленчестве, как и тобольский архиерей Николай (Покровский). В 1923 году,

в отсутствие православного архиерея, отец

Владимир все свои богословские знания

и опыт административной работы положил

на борьбу с обновленчеством в Тобольске.

В 1927 году он не поддался на «иосифлянский» раскол ревнителей «справа»,

оставшись в подчинении у Патриаршего

местоблюстителя митрополита Сергия. Отцу

Владимиру были присущи характерные

черты, которые, как кажется, нельзя не отметить. Трудолюбие и целеустремленность.

Такие свойства души прослеживаются у будущего пастыря с детства, что видно по его

старанию получить хорошее образование,

которое далось совсем непросто.

Чуткость души, умение сострадать и

быть благодарным видны из трудов отца

Владимира в 1917–1919 годах, в частности,

по сохранению памяти владыки Гермогена

(Долганева), благодаря которому он и получил целый ряд руководящих должностей.

Мужество и смелость. Эти свойства хорошо заметны из проповедей отца Владимира в 1917 и 1918 годах, а также из писем, нелегально переданных из тюрьмы на волю

в 1930 году (где, в частности, содержалась

критика коллективизации). С мужеством и

смелостью, полагаем, сопряжены честность,

порядочность, нелицемерие, сила исповедовать правду.

Терпение, выдержка, такт, способность

быть спокойным в сложных ситуациях,

взвешенность характера и умение держаться очевидны из писем отца Владимира в

«Помощь политическим заключенным» в

1926 и 1931 годах, а также из документов

следствия 1932 года.

Все названные свойства души не могли

быть укоренены в сердце без доброй нравственности батюшки, проявившейся в том

числе в семейности, многодетности, любви

к одной женщине. Так перед нами вырисовывается личность, весьма располагающая

к себе: волевая, но тонкой душевной организации и ума.

Протоиерей Владимир Хлынов прошел

тюрьмы, концлагерь, ссылку, исправительнотрудовой лагерь… Со времени возвращения

пастыря из белой Сибири в красный Тобольск из 12 последующих лет около пяти

пришлись на советские застенки.

Христианский подвиг священника не

был громким, он шаг за шагом шел к нему

всю жизнь. Цельный и чистый духовный

путь логично завершился мученической

кончиной. Исходя из всего вышесказанного,

резонно встал вопрос о включении протоиерея Владимира Хлынова в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

16 декабря 2020 года Синодальная комиссия

по канонизации святых Русской Православной Церкви рассмотрела этот вопрос,

но препятствием к канонизации послужило

то обстоятельство, что автор данной книги

не предоставил копии следственного дела

отца Владимира 1923 года (по которому он

был заключен в Соловецкий концлагерь) и

1930 года (приговорен к ссылке в Обдорск).

Нами было обнаружено только групповое

дело «Союза Спасения России» 1932 года,

которое мы постарались максимально полно

рассмотреть выше.

|