Антон Чехов

Николай Лесков

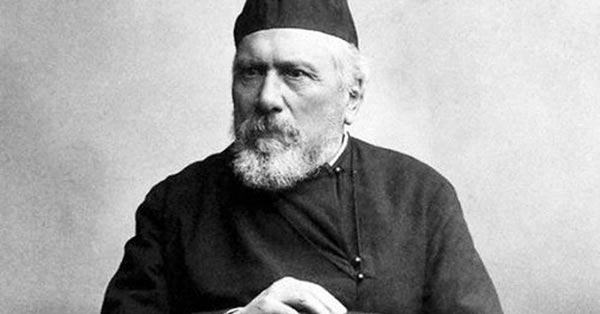

Иллюстрация к рассказу А. П. Чехова «Архиерей»

|

К 165-летию со дня рождения А. П. Чехова

Достойное место в истории отечественной литературы занимают святочные и пасхальные рассказы Антона Павловича Чехова

(1860–1904).

В настоящее время возрождается, поистине – воскресает! – классический жанр

пасхального рассказа, который долгое

время пытались замалчивать, скрывать от

читателя. Однако глубоко прав оказался в

своем пророчестве Н. В. Гоголь, из «Шинели» которого, по известному образному

выражению Ф. М. Достоевского, вышла вся

русская литература: «Не умрет из нашей

старины ни зерно того, что есть в ней

истинно русского и что освящено Самим

Христом. Разнесется звонкими струнами

поэтов, развозвестится благоухающими

устами святителей, вспыхнет померкнувшее – праздник Светлого Воскресения

воспразднуется, как следует, прежде у

нас, чем у других народов!»

Светлое Христово Воскресение – сердцевина русской пасхальной словесности,

впитавшей главнейшие идеи праздничного

мироощущения: спасение человечества,

преодоление смерти, пафос утверждения и

обновления жизни. В этот свод включаются также единение и духовное сплочение,

братство людей как детей общего Отца

Небесного. Как писал Гоголь о Пасхе,

«день этот есть тот Святой день, в который

празднует святое, небесное свое братство

все человечество до единого, не исключив

из него человека».

В пасхальной идеологии ведущее место принадлежит идее свободы во Христе,

освобождения человека от рабства греха и

от ига страха смерти. В послании святого

апостола Павла сказано, что Иисус послан

был в мир, «дабы Ему, по благодати Божией,

вкусить смерть за всех» (Евр. 2:9), «И избавить тех, которые от страха смерти через

всю жизнь были подвержены рабству» (Евр.

2:15); «Посему ты уже не раб, но сын, а если

сын, то и наследник Божий чрез (Иисуса)

Христа» (Гал. 4:7).

Таким образом, событием Христова

Воскресения утверждаются ценность, достоинство и духовная свобода человека,

который уже не является узником и рабом

собственного тела, но наоборот – вмещает

в себя все мироздание. В Богочеловечестве

Христа сквозь телесное естество сияет неизреченный Божественный Свет: «Одеялся

светом, яко ризою, наг на суде стояще и в

ланиту ударения принят от рук, их же созда».

В Пасхе заложена также идея равенства,

когда словно сравнялись, сделались соизмеримыми Божественное и человеческое,

небесное и земное; утверждается полнота

величественной гармонии между миром

духовным и миром физическим.

Праздничный эмоциональный комплекс

радостной приподнятости, просветления

разума, умиления и «размягчения» сердца

составляет ту одухотворенную атмосферу,

которая в пасхальном рассказе становится

нередко важнее внешнего сюжетного действия. Внутренним же сюжетом является

пасхальное «попрание смерти», возрождение торжествующей жизни, воскрешение

«мертвых душ». Лейтмотивом в русской

пасхальной словесности звучит торжественно-ликующий православный тропарь:

«Христос воскресе из мертвых,

смертию смерть поправ,

и сущим во гробех живот даровав!»

Идеи русской классической словесности:

«духовное проникновение», «нравственное

перерождение», прощение во имя спасения

души, «восстановление человека», воскрешение «мертвых душ», – приводят к мысли о

том, что «если не все, то многое в русской

литературе окажется пасхальным».

Явно несправедливы те, кто в советские

времена безоговорочно записал Чехова в

стан атеистов.

Сам Чехов писал В. С. Миролюбову:

«Надо веровать в Бога, а если веры нет, то

не занимать ее место шумихой, а искать,

искать одиноко, один на один со своею

совестью…» С особой силой звучит чеховская мысль: «Теперешняя культура – это

начало работы во имя великого будущего,

работы, которая будет продолжаться, может быть, еще десятки тысяч лет для того,

чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога...»

Художественное подтверждение этой

писательской позиции – в пасхальном шедевре «Святою ночью» (1886), где очевидно нравственно-эстетическое воздействие

«рождественского рассказа» «Запечатленный Ангел» (1873) Лескова. Особая тема

лесковского рассказа – отношение к русской

иконе и иконописанию. «Запечатленный

Ангел» – уникальное литературное творение,

в котором икона стала главным «действующим лицом».

Рассказ Лескова был книгой для семейного чтения. Интересно сообщение Чехова

редактору Лейкину 7 марта 1884 года: «Отец

читает вслух матери “Запечатленного Ангела”». Таким образом, лесковский «Ангел»

был у Чехова «на слуху», что не могло не

отразиться в его творчестве, а именно –

в создании пасхального рассказа «Святою

ночью».

Этот рассказ, бесспорно, создан в художественной манере Лескова. Как лесковский шедевр снискал всеобщее признание,

так и чеховское творение принесло автору

заслуженную награду: рассказ был упомянут

в материалах о присуждении Чехову Пушкинской премии.

Духовно-эстетическое начало чеховского

рассказа связано не с иконописью, как у

Лескова, а с красотой церковной поэзии,

святого слова. Но в произведениях обоих

авторов явственно проступают христианские

идеалы Истины, Добра и Красоты. Только

Христос мог установить между истиною и

красотою тот союз мира, из которого потом

возникло христианское искусство.

Чеховский герой иеродиакон Николай –

простой монах, который нигде не обучался

и даже видимости наружной не имел, – обладал божественным даром создавать акафисты. «Радуйся, древо светлоплодовитое,

древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози!» – воспевается в хвалебном

гимне Богородице. Сложные, многокорневые

слова, усвоенные православной гимнографией из греческой традиции торжественной

церковной риторики, выражают чувство

благоговения перед святыней и в какой-то

мере чувство бессилия достойно воспроизвести святой образ на человеческом языке.

В рассказе «Святою ночью» словно слышен лесковский рассказчик с его изумлением

перед чудом ангельского лика: «Лик у него

<…> самый светлобожественный и этакий

скоропомощный». Чеховский герой также

стремится передать святую красоту иконы

в святой фразе – теми же многокорневыми

словообразованиями, свойственными церковным песнопениям, которые, как сказано у

Чехова, вмещают «много слов и мыслей» в

одном слове. «Найдет же такие слова! Даст

же Господь такую способность! – дивится

чеховский рассказчик таланту сочинителя

акафистов. – Для краткости много слов и

мыслей пригонит в одно слово <…> “Светоподательна”! <…> слова такого нет ни в

разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же

его, нашел в уме своем».

Устами своего рассказчика – молодого

послушника Иеронима – писатель развивает

теорию жанра и стиля русского религиозного

искусства: «Кроме плавности и велеречия

<…> нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы

были, и молнии, и ветер, и солнце, и все

предметы мира видимого», «надо, чтоб в

каждой строчечке была мягкость, ласковость,

нежность <…> Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом

содрогался и в трепет приходил».

Здесь отчетливо различима та «очарованность» – душевное свойство изумляться

открывающейся взору святой красоте, молитвенная способность к тончайшему духовному

и эстетическому переживанию, характерная

для любимых героев Лескова – праведников,

«очарованных странников». Наличествует не

только слуховая, но и зрительная, живописная, как в «Запечатленном Ангеле», образность. Стиль этих художественных творений

Лескова и Чехова можно определить как

словесную живопись.

Так, с болью видит рассказчик «Запечатленного Ангела», как цинизм и корыстолюбие, «обман и ложь бессовестные»

разрушают «отеческие предания»: «Встарь

благочестивые художники, принимаясь за

священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за

большие деньги, что за малые, как того

честь возвышенного дела требует». Но теперь «это люди не того духа»: «как черные

цыгане лошадьми друг друга обманывают,

так и они святынею <…> что становится

за них стыдно и видишь во всем этом один

грех да соблазн и вере поношение. Кто

привычку к сему бесстыдству усвоил <…>

даже <…> хвалятся: что-де тот-то того-то так

вот Деисусом надул, а этот этого вон как

Николою огрел, или каким подлым манером

поддельную Владычицу еще подсунул».

В рассказе «Святою ночью» Чехов

пишет, что подлинного благообразия нет

и в монастыре: «народ все хороший, добрый, благочестивый, но <…> Ни в ком нет

мягкости, деликатности», «некому вникать»

в слова пасхального канона, и кроткий поэтичный человек – безвестный творец акафистов – остается непонятым, ненужным даже

среди монастырской братии. Он умирает под

Пасху, и, согласно традиционному житийному представлению, это смерть праведника,

открывающая двери в Царствие Небесное.

Так же под праздник Светлого Христова

Воскресения заканчивает свой земной путь

герой другого пасхального рассказа Чехова –

«Архиерей» (1902).

Главный герой рассказа – представитель

высшего церковного духовенства, викарный архиерей. Нареченный в монашестве

Петром, при крещении в младенчестве он

получил имя Павел. Так в имени и судьбе

архиерея соединяются имена новозаветных

апостолов Петра и Павла, вводятся мотивы

апостольского служения, подвижничества,

мученичества.

Сюжетное действие разворачивается на

фоне прогрессирующей болезни архиерея.

Но перед самой кончиной ему ниспослано утешение, точно он скидывает с себя

тяготивший земной груз, тяжкое телесное

бремя и становится бесплотным, невесомым,

готовым раствориться в небесных сферах,

в милосердии Божием. Преосвященный

Петр «в какой-нибудь час очень похудел,

побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза

были большие, и как будто он постарел, стал

меньше ростом, и ему уже казалось, что он

худее и слабее, незначительнее всех, что

все то, что было, ушло куда-то очень-очень

далеко и уже более не повторится, не будет

продолжаться».

«Как хорошо! – думал он. – Как хорошо!»

Герой уже не ощущает себя высшим

церковным иерархом, наоборот – он один

«из малых сих», дитя Божье, дитя своей

матери. А старуха-мать – вдова бедного

сельского дьячка, которая стеснялась и

робела перед высоким саном владыки, не

знала, как вести себя с ним, – только теперь

увидела в преосвященном Петре свое дитя –

сыночка Павлушу: «она уже не помнила, что

он архиерей, и целовала его, как ребенка,

очень близкого, родного.

– Павлуша, голубчик, – заговорила она, –

родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!»

Любовь, жалость, сострадание острее

проявляются к слабому, незначительному,

беззащитному. Любовь соединяет человека

с Богом и с людьми, а все остальное, в том

числе служба, карьера, чины, – разъединяет, подавляет душу, приносит страдание,

одиночество.

На пороге инобытия преосвященному

привиделось, что он стал простым богомольцем: «он уже не мог выговорить ни слова,

ничего не понимал, и представлялось ему,

что он, уже простой, обыкновенный человек,

идет по полю быстро, весело, постукивая

палочкой, а над ним широкое небо, залитое

солнцем, и он свободен теперь, как птица,

может идти, куда угодно!»

Отлетающей душе открылась истинная

суть человека, который в своей земной

юдоли – только путник к Богу. Герой испытал чувство необъятной свободы – той,

что даруется свыше, но люди, придавленные

материальными попечениями, забывают об

этом даре, не умеют ценить его. И лишь

душа, от Бога исшедшая и к Нему отходящая, освобожденная от гнета земных забот,

способна постичь эту свободу сполна.

Событийный ряд рассказа «Архиерей»

разворачивается в течение Страстной седмицы и завершается в праздник Пасхи. Автор

преднамеренно точно указывает вехи развития действия во времени и в пространстве.

«Под Вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всенощная» – это точка

отсчета. Развязка основного действия происходит с наступлением Светлого Христова

Воскресения: «А на другой день была Пасха.

В городе было сорок две церкви и шесть

монастырей; гулкий, радостный звон с утра

до вечера стоял над городом, не умолкая,

волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце

ярко светило».

Очевидно, что у Чехова представлено

религиозно-философское понимание времени

и пространства. Эти категории в рассказе

«Архиерей» пасхальны, христиански сакрализованы. События Священной истории

прочными духовными нитями связаны с

православной верой, богохранимой землей

русской.

Настоящее показано в свете минувшего

и в духовной перспективе предстоящего,

православного чаяния «жизни будущего

века». Именно эта философия времени,

определяющая христианский смысл русских

пасхальных рассказов, представлена в чеховском пасхальном рассказе «Студент»

(1894), которому в нынешнем году исполняется 130 лет.

Убедившись на живом примере, что

новозаветные пасхальные события имеют

непосредственную связь с настоящим, герой

рассказа Иван Великопольский – студент

духовной академии – испытал небывалую,

захватившую дух радость: «и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. “Прошлое, – думал он, – связано с настоящим

непрерывною цепью событий, вытекавших

одно из другого”. И ему казалось, что он

только что видел оба конца этой цепи:

дотронулся до одного конца, как дрогнул

другой» (2, 511).

Действие рассказа происходит в Страстную пятницу – трагический день распятия

Христа. Подводное течение внутреннего

лирико-символического сюжетного плана

движется от ощущения вселенского холода

и мрака, людского одиночества и отчаяния,

сиротского чувства богооставленности: «казалось, что этот внезапно наступивший холод

нарушил во всем порядок и согласие, что

самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом

было пустынно и как-то особенно мрачно»

(2, 508) – к ликующей пасхальной радости,

приветной молитвенной вести о Светлом

Христовом Воскресении, о торжествующей

победе вечной жизни с ее высоким таинственным смыслом: «Правда и Красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду

и во дворе первосвященника, продолжались

непрерывно до сего дня и, по-видимому,

всегда составляли главное в человеческой

жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы <…> невыразимо

сладкое ожидание счастья, неведомого,

таинственного счастья, овладевали им (героем – прим. А.Н.-С.) мало-помалу, и жизнь

казалась ему восхитительной, чудесной и

полной высокого смысла» (2, 511).

Здесь очень важно синергийное сотрудничество Божественного и человеческого,

сочетание Божественного отклика на свободное человеческое усилие по стяжанию благодати, ибо, как говорил преподобный Максим

Исповедник, «у человека два крыла, чтобы

возлетать к Богу: свобода и благодать».

Художественное время русских пасхальных рассказов не ограничено календарными

рамками. Настоящее и прошлое сливаются

воедино с грядущим в поистине евангельской

«полноте времен», проповеданной апостолом

Павлом: «Когда пришла полнота времени,

Бог послал Сына Своего (Единородного)

<…>, Чтобы искупить подзаконных, дабы

нам получить усыновление» (Гал. 4:4–5);

«В устроение полноты времен, дабы все

небесное и земное соединились под главою

Христом» (Еф. 1:10).

Так, в русских пасхальных рассказах

устанавливается диалогическая соотнесенность с христианским новозаветным контекстом. Праздник Пасхи является мощным

импульсом, уводящим в метафизические

глубины художественного текста; придает

ему религиозно-философскую универсальность, позволяет обратиться к вечным вопросам бытия.

Особое эмоционально-психологическое

состояние радостной просветленности, изумления перед непостижимостью Божественного Промысла, характерное для пасхального

мироощущения отечественной словесности,

передано у Чехова так, что «плакать хочется», «дух захватывает» (5, 99). В произведениях русских классиков открывается

необозримая духовная перспектива. Это

истинное чудо, и не случайно оно является

в чеховском пасхальном повествовании

ключевым: «Чудо, Господи, да и только <…>

Истинное чудо!»

Подлинно пасхальным становится также

знаменитый финал пьесы Чехова «Дядя

Ваня» (1896). В словах, ставших поистине

крылатыми, о «небе в алмазах» словно

воспаряют на ангельских крыльях Истина,

Добро и Красота – в христианских упованиях

верующих душ на беспредельное милосердие Божие: «Мы отдохнем! Мы услышим

Ангелов, мы увидим все небо в алмазах,

мы увидим, как все зло земное, все наши

страдания потонут в милосердии, которое

наполнит собою весь мир, и наша жизнь

станет тихою, нежною, сладкою, как ласка.

Я верую, верую...»

Финал чеховской пьесы созвучен Символу Православной веры: «Верую во единаго

Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и

земли, видимым же всем и невидимым»,

пасхальным его чаяниям: «Чаю воскресения

мертвых и жизни будущаго века. Аминь».

Алла Анатольевна НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,

доктор филологических наук, профессор

Денис МУХИН, 14 лет

|